ふくい嶺北成年後見センターは、権利擁護支援・成年後見制度に関する専門相談窓口(二次相談窓口)です。

認知症、知的障がい、精神障がいのために専門的な支援を必要とする方についてのご相談をお受けします。

権利擁護に関する課題がある、成年後見制度の利用を考えたい場合などにご相談ください。

| 一般的な相談(例) | 専門的な相談(例) |

|---|---|

|

|

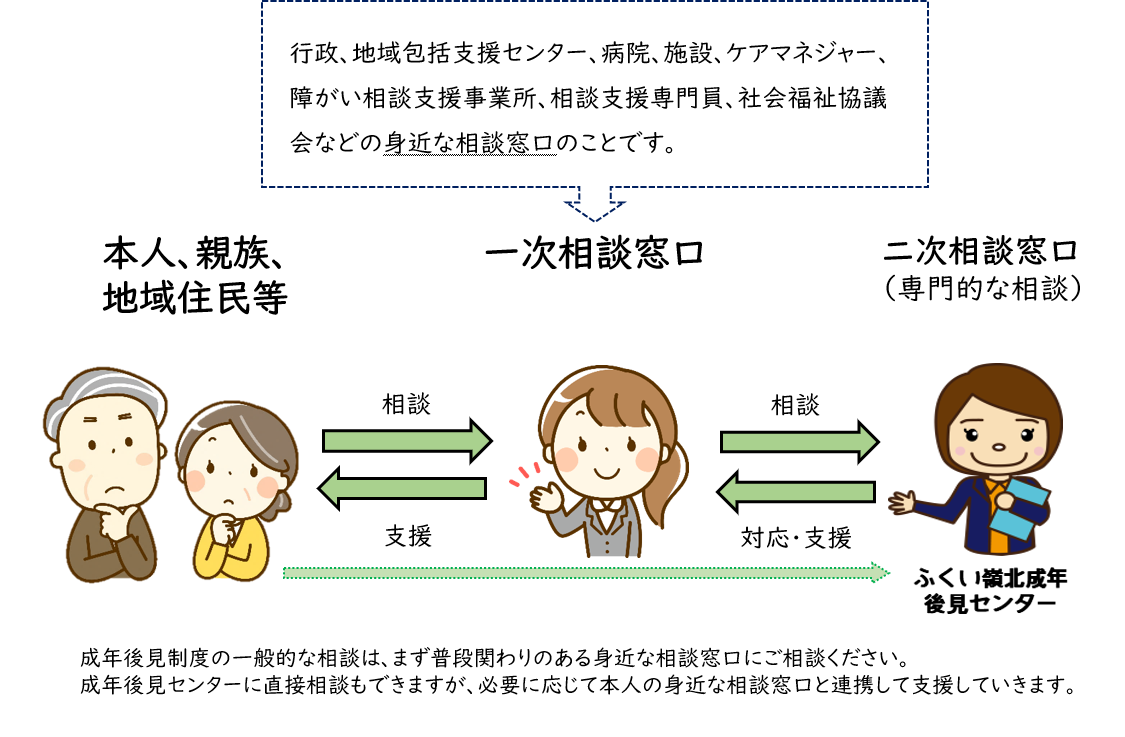

相談の流れ(イメージ)

まずはお住まいの行政窓口にご相談ください。

成年後見センターに直接相談もできますが、その場合は行政と連携して支援させていただきます。

成年後見制度に関するお問い合わせ先

| 各市町の担当 | 電話 | FAX | |

|---|---|---|---|

|

福井市 |

地域包括ケア推進課 |

0776-20-5400 |

0776-20-5426 |

|

障がい福祉課 |

0776-20-5435 |

0776-20-5407 |

|

|

勝山市 |

健康体育課 |

0779-87-0900 |

0779-87-3522 |

|

福祉課 |

0779-87-0777 |

0779-87-3522 |

|

|

鯖江市 |

長寿福祉課 |

0778-53-2265 |

0778-51-8157 |

|

社会福祉課 |

0778-53-2217 |

0778-42-5094 |

|

|

永平寺町 |

福祉保健課 |

0776-61-3920 |

0776-61-3464 |

|

地域包括支援センター |

0776-61-6166 |

0776-61-6167 |

|

|

池田町 |

保健福祉課 |

0778-44-8000 |

0778-44-8009 |

|

南越前町 |

保健福祉課 |

0778-47-8007 |

0778-47-3605 |

|

越前町 |

地域包括支援センター |

0778-34-8729 |

0778-34-1235 |

|

障がい生活課 |

0778-34-8723 |

0778-34-1235 |

|

| 各市町の担当 | 電話 | FAX | |

支援者(介護・福祉・医療関係者)のみなさんからの相談もお受けしています

認知症高齢者の増加、障がい者の高齢化にともなう親亡き後の問題、地域で生活する精神障がい者の増加、消費者被害の増加など、権利擁護のための支援を必要とする場面が増えています。また、複合化した課題を抱えるケースも少なくはありません。

認知症や知的障がい、精神障がい等により、財産の管理や日常生活等に支障が生じても、ご本人の自己決定の尊重や身上保護が重視され、安心して生活が送れるよう、地域全体で支え合うことが求められています。

ふくい嶺北成年後見センターでは行政と連携してご本人に寄り添った相談対応をさせていただきます。

こんな対応をしています

権利擁護支援の検討に関する場面等(成年後見制度の利用前)

- ご本人・親族、支援関係者からの相談対応、成年後見制度や権利擁護支援の説明

→必要に応じて同行訪問いたします - ご本人に適した権利擁護支援の検討

→地域ケア会議、個別調整会議、サービス担当者会議等のチーム支援の場に参加します - 成年後見制度の適切な利用の検討や、必要な見守り体制・他の支援へのつなぎ

→支援者の方との面談による相談対応や課題整理のお手伝いをいたします。

成年後見制度の開始までの場面等(申立ての準備から後見人等の選任まで)

- 適切な申立ての調整

→申立書類作成の助言、支援機関へのつなぎを行います - 権利擁護支援を行うことの出来る体制づくりの支援

→適切な後見人等候補者や選任形態の検討、初期方針の検討の場に参加します - 受任候補者の調整(適正運営委員会)

→ご本人の意向や対応すべき課題を踏まえた後見人等候補者の推薦を行います

成年後見制度の利用開始後に関する場面(後見人等の選任後)

- チーム開始の支援(後見人等選任後における支援方針の確認・共有、支援内容の調整、役割分担)

- 必要に応じて後見人等やチーム関係者などからの相談対応

- チームの支援方針の再調整(課題解決にともなう後見人等の交代や類型・権限変更の検討)

→訪問、電話、オンライン面談や会議への出席など様々な手段を通して必要な支援を行います。

相談事例

ケアマネジャーからの相談

高齢者夫婦2人暮らし。これまで夫が要介護4の妻の介護をしてきたが、夫も高齢により身体面でも認知機能面でも介護を継続することが難しくなってきて、公共料金や介護サービス料などを滞納するようになった。夫婦以外に身寄りがなく相談できる相手がいない。今後、金銭管理や施設入所の契約などの支援が必要になるので成年後見制度の申立てを検討したい。

相談支援専門員からの相談

精神障がいの方。独居。ある程度は自分で自分のことを決めることはできるが、知人から頼まれるとお金を貸してしまう。本人は第三者に金銭管理をしてもらい、その人とお金の使い方について一緒に考えていきたいと希望している。本人にとっていい方法を一緒に考えてほしい。

病院の医療ソーシャルワーカーからの相談

脳出血で倒れ、救急搬送された。高次脳機能障がいが残った。簡単なやり取りはできるが、適切に理解できているとは言えない状況。発症までは働いていたが、入院中に解雇され、退寮扱いになり居所も失っている。多額の借金もあるようだ。退院先を決めていく中で、施設からは成年後見制度の利用を勧められている。どのように手続きを進めていくといいのか相談したい。

社会福祉協議会からの相談

特別養護老人ホーム入所中。日常生活自立支援事業を利用しているが、認知症が進行し自分で適切に判断したり契約手続きをすることが難しくなってきた。唯一の身内である息子が県外にいるが、障がいにより理解力判断力が低下している状態。この先、自宅の維持管理や息子の支援者との連携などを考えると成年後見制度の申立てをした方がいいのではないかと思う。

出前講座のご案内

当センターでは、ケアマネ連絡会、相談支援事業者連絡会など、各団体(住民または行政、福祉、医療職等)の勉強会・研修会に出前講座をさせていただくことも可能です。

まずは電話(0776-28-3775)でご相談ください。

出前講座は無料です。

くわしくはこちらをご覧ください

専門職後見人等からのご相談もお受けします

当センターでは、専門職後見人からのご相談もお受けしています。

例えば

福祉職なので、法律的な判断に迷う

法律職なので、地域の福祉関係職員との連携を手伝ってほしい

被後見人等の認知症が進行してきたので類型や権限の見直しを検討したいなど

お気軽にご相談ください。