耳の不自由な方には、障害の原因・程度によって「ろう」「中途失聴」「難聴」などの方がいます。また、手話を理解できる人、聞こえないが口のきける人などさまざまで、コミュニケーションの方法も異なります。中には補聴器をつけている方もいますが、外見だけではその障害はわかりませんので、緊急時など、コミュニケーションがうまくとれないために起こるトラブルも少なくありません。

|

手 話

身ぶり手ぶりで会話をする。

(県内の耳の不自由な方で手話を理解できる方は約4,000人中400人ほどといわれています)

要約筆記

O.H.Pを使ってその内容を簡潔に書き写す通訳方法で、会議や講演会のときによく使われます。

口 話

口の開け方で会話を読み取るので、口の動きをはっきり見せ、言葉を簡潔に区切り、ゆっくり話しましょう。

筆 談

お互い紙などに、話の内容を書きあいます。キーワードを書くだけでも充分情報が伝わりますので、必ずしも話すこと全部を書く必要はありません。

|

|

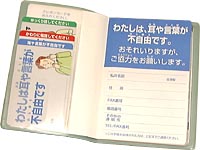

次のようなものを使って耳が聞こえないことを知らせています。

|

◇電話お願い手帳(NTT発行)

|

◇耳のシンボルマーク

(バッチ・カード・メモ帳などに)

|

|